Stellen Sie sich vor, Sie wachen um 4 Uhr morgens auf, um bei Kerzenlicht Getreide zu mahlen – so begann für viele der Tag in dieser fernen Epoche. Dieses Zeitalter war nicht nur voller Mythen, sondern auch voller harter Realitäten, die das Leben der Menschen prägten.

Wir tauchen ein in eine Welt, die weit entfernt ist von modernem Komfort, aber reich an Geschichten und Überlebenskunst. Jenseits von Klischees wie Rittern und Burgen existierte ein komplexes Gefüge aus sozialen Strukturen und täglichen Herausforderungen.

Archäologische Funde und schriftliche Überlieferungen zeigen ein differenziertes Bild. Von der kalten, rattenverseuchten Burg bis zum einfachen Leben der Bauern – jede soziale Klasse hatte ihren Platz und ihre Pflichten.

Wie fühlte es sich an, in einer Welt ohne Heizung oder fließendes Wasser zu leben? Diese Fragen treiben unsere investigativen Recherchen an und enthüllen erstaunliche Fakten über eine vergangene, aber faszinierende Zeit.

Einführung in eine faszinierende Epoche

Über tausend Jahre erstreckte sich diese bemerkenswerte Periode europäischer Geschichte – eine Zeitspanne voller Wandlungen und Entwicklungen. Viele Vorstellungen über diese Zeit bedürfen einer kritischen Überprüfung.

Das Mittelalter: Mehr als nur Ritter und Burgen

Jenseits der populären Ritterromantik verbirgt sich eine Epoche mit erstaunlicher Komplexität. Soziale Strukturen, wirtschaftlicher Austausch und kulturelle Entwicklungen prägten das Leben der Menschen nachhaltig.

Archäologische Funde belegen: Diese Zeit war keineswegs durchgehend „dunkel“. Phasen des Friedens, des Handels und kultureller Blüte existierten neben konfliktreichen Abschnitten.

Warum das Verständnis des Alltags so wichtig ist

Der tägliche Alltag verrät mehr über eine Gesellschaft als große Schlachten oder Herrscherbiografien. Wie Menschen mit grundlegenden Herausforderungen umgingen, zeigt ihren wahren Charakter.

Hunger, Krankheit und soziale Ungleichheit bestimmten den Lebensrhythmus. Dennoch entwickelten Gemeinschaften bemerkenswerte Strategien zum Überleben und Gestalten ihrer Welt.

Quellen unserer Erkenntnisse über das mittelalterliche Leben

Unser Wissen speist sich aus drei Hauptquellen:

- Schriftliche Überlieferungen wie Chroniken und Urkunden

- Archäologische Funde von Alltagsgegenständen

- Künstlerische Darstellungen in Handschriften und Kunstwerken

Laut Forschungsergebnissen ergibt sich aus dieser Quellenvielfalt ein überraschend differenziertes Bild. Die Kombination verschiedener Beweistypen ermöglicht ein umfassendes Verständnis.

Warum also hält sich das Klischee der „dunklen Epoche“ so hartnäckig? Historiker vermuten bewusste Abgrenzungsversuche späterer Generationen, die ihre eigene Zeit als überlegen darstellen wollten.

Die Grundlage der Gesellschaft: Das Feudalsystem

Ohne dieses System wäre die damalige Welt völlig anders verlaufen. Es formte nicht nur Politik, sondern durchdrang jeden Lebensbereich.

Forscher bezeichnen es als das Rückgrat dieser Epoche. Ein komplexes Geflecht aus Abhängigkeiten und Verpflichtungen.

Lehnsherr und Vasall: Das Prinzip von Land und Treue

Land gegen Loyalität – so funktionierte der Deal. Der König vergab Ländereien an treue Gefolgsleute.

Diese wurden zu Vasallen. Sie schuldeten ihrem Herrn militärische Unterstützung und Rat.

„Ein Netzwerk gegenseitiger Verpflichtungen“, wie Historiker es nennen. Jeder war Teil dieser Kette.

Die strikte Hierarchie der Ständegesellschaft

Jeder hatte seinen festen Platz. Vom König bis zum einfachen Bauern.

Aufstieg war kaum möglich. Die Geburt bestimmte den Lebensweg für Jahrhunderte.

Diese Ordnung galt als gottgewollt. Kritik daran war selten und gefährlich.

Rechte und Pflichten der verschiedenen sozialen Klassen

Adlige genossen Vorrechte. Sie besaßen Land und erhielten Schutz.

Ritter leisteten Kriegsdienst. Bauern arbeiteten das Land und gaben Abgaben ab.

Jeder Stand hatte klare Aufgaben. Diese Verteilung sicherte das Funktionieren der Gesellschaft.

Das System blieb erstaunlich stabil. Trotz innerer Spannungen und Machtkämpfe.

Das harte Leben der Bauern: Rückgrat der Gesellschaft

Neun von zehn Bewohnern gehörten dieser Schicht an. Ihre Hände ernährten das ganze Reich, doch ihr eigenes Leben war voller Entbehrungen.

Archäologische Funde zeigen: Diese Menschen bildeten das Fundament jeder Gemeinschaft. Ohne ihre Arbeit wäre keine Entwicklung möglich gewesen.

Tägliche Routinen von Sonnenauf- bis Sonnenuntergang

Der Tag begann mit den ersten Sonnenstrahlen. Feldarbeit bestimmte den Rhythmus.

Pflügen, säen, ernten – diese Aufgaben wiederholten sich zyklisch. Tiere benötigten tägliche Pflege.

Abends kehrten Familien in ihre bescheidenen Behausungen zurück. Gemeinsame Mahlzeiten beendeten den langen Arbeitstag.

Landwirtschaftliche Methoden: Vom Pflug zur Ernte

Einfache Werkzeuge prägten die Feldarbeit. Der hölzerne Pflug war unverzichtbar.

Dreifelderwirtschaft verbesserte die Erträge. Diese Methode revolutionierte die Landwirtschaft über Jahrhunderte.

Ernten erfolgten mühsam von Hand. Sicheln und Sensen waren die wichtigsten Werkzeuge.

| Arbeitsgerät | Verwendungszweck | Material |

|---|---|---|

| Holzpflug | Bodenbearbeitung | Eiche mit Eisenbeschlag |

| Holzegge | Bodenlockerung | Buche |

| Sichel | Getreideernte | Eisen mit Holzgriff |

| Dreschflegel | Korntrennung | Holz mit Lederverbindung |

Ernährung, Wohnen und Familie im bäuerlichen Alltag

Getreidebrei und dunkles Brot dominierten den Speiseplan. Gemüse ergänzte die Mahlzeiten.

Fleisch gab es selten – meist an Festtagen. Konservierung durch Räuchern und Trocknen war überlebenswichtig.

Einfache Lehmhäuser boten Schutz. Menschen und Tiere lebten oft unter einem Dach.

Familienbande waren entscheidend fürs Überleben. Gemeinsame Arbeit stärkte die Gemeinschaft.

Wie überstanden diese Menschen harte Winter? Vorratshaltung und gegenseitige Hilfe waren essentiell.

Dennoch: Armut und Krankheiten bedrohten ständig die Existenz. Viele Bauern lebten am Rande des Minimums.

Ihre Leistungen prägten jedoch die Geschichte nachhaltig. Sie waren ein unverzichtbarer Teil der Gesellschaft.

Ritter: Mehr als nur Kämpfer

Hinter der Rüstung verbarg sich mehr als nur ein Kämpfer – ein vielseitiger Verwalter und Richter. Diese Ritter prägten ihre Zeit weit über militärische Aufgaben hinaus.

Unsere Recherchen zeigen: Der typische Ritter verbrachte mehr Zeit mit Verwaltung als mit Kampf. Seine Rolle umfasste Schutz, Rechtsprechung und Landwirtschaftsaufsicht.

Ausbildung und Erziehung zum Ritter

Die Ausbildung begann im Alter von sieben Jahren. Junge Adlige durchliefen mehrere Stufen:

- Page: Grundausbildung in Etikette und Waffenkunde

- Knappe: Intensive Kampfausbildung und Reitunterricht

- Schwertleite: Feierliche Schwertübergabe zum Ritterstand

Moralische Unterweisung war ebenso wichtig wie körperliches Training. Der Ehrenkodex verpflichtete zu Loyalität und Tapferkeit.

Alltägliche Pflichten abseits des Schlachtfeldes

An normalen Tagen überwachte der Ritter seine Ländereien. Zu seinen Aufgaben gehörten:

- Rechtsprechung bei Streitigkeiten unter Bauern

- Organisation der Landwirtschaft und Ernte

- Jagd zur Nahrungsbeschaffung für die Burgbewohner

- Instandhaltung der Verteidigungsanlagen

Diese administrativen Pflichten nahmen oft mehr Zeit in Anspruch als militärische Übungen.

Das Leben auf der Burg: Zwischen Kälte und Pflichtbewusstsein

Burgen waren weniger komfortabel als häufig dargestellt. Dicke Steinmauern boten Schutz, aber wenig Wärme.

Ratten und Ungeziefer gehörten zum Alltag. Möbel waren spärlich und einfach gehalten.

Die Ernährung bestand hauptsächlich aus Getreidebrei und dunklem Brot. Frisches Fleisch gab es selten – meist nur nach erfolgreicher Jagd.

„Selbst Adlige lebten unter einfachen Bedingungen“, bestätigen Archäologen. Erst im Spätmittelalter verbesserte sich der Komfort mit Badestuben.

Dennoch demonstrierten Ritter ihren Status bei Festen. Helle Brotsorten und teure Gewürze zeigten ihren sozialen Rang.

Diese vielschichtige Rolle machte den Ritter zu einer Schlüsselfigur des Mittelalters. Seine Aufgaben prägten die Gesellschaft über Jahrhunderte.

Der Adel: Leben im Luxus und in der Pflicht

Während die meisten Menschen hart arbeiteten, genoss der Adel besondere Vorrechte. Doch hinter dem Glanz verbarg sich ein komplexes Geflecht aus Verantwortung und Repräsentation.

Diese Elitegruppe prägte die Gesellschaft über Jahrhunderte. Ihr Leben war ein Balanceakt zwischen Genuss und Pflichtbewusstsein.

Verwaltung von Ländereien und Rechtsprechung

Adelige hatten wichtige Aufgaben. Sie verwalteten große Ländereien und sorgten für Ordnung.

Ihre Rolle umfasste Steuereintreibung und Rechtsprechung. Sie entschieden über Streitigkeiten unter Bauern.

Diese Macht brachte große Verantwortung mit sich. Der Adel musste für Schutz und Stabilität sorgen.

Laut historischen Quellen organisierten sie die Landwirtschaft und überwachten Ernten. Ihre Entscheidungen beeinflussten das Leben vieler Menschen.

Bildung und höfische Kultur

Bildung war ein Privileg des Adels. Sie lernten Lesen, Schreiben und Latein.

Höfische Künste gehörten zur Ausbildung. Musik, Tanz und Dichtkunst wurden gepflegt.

Feste waren Höhepunkte des gesellschaftlichen Alltags. Sie stärkten Bündnisse und demonstrierten Reichtum.

Diese Kulturform prägte die Zeit des Mittelalters nachhaltig. Sie unterschied den Adel deutlich von anderen Ständen.

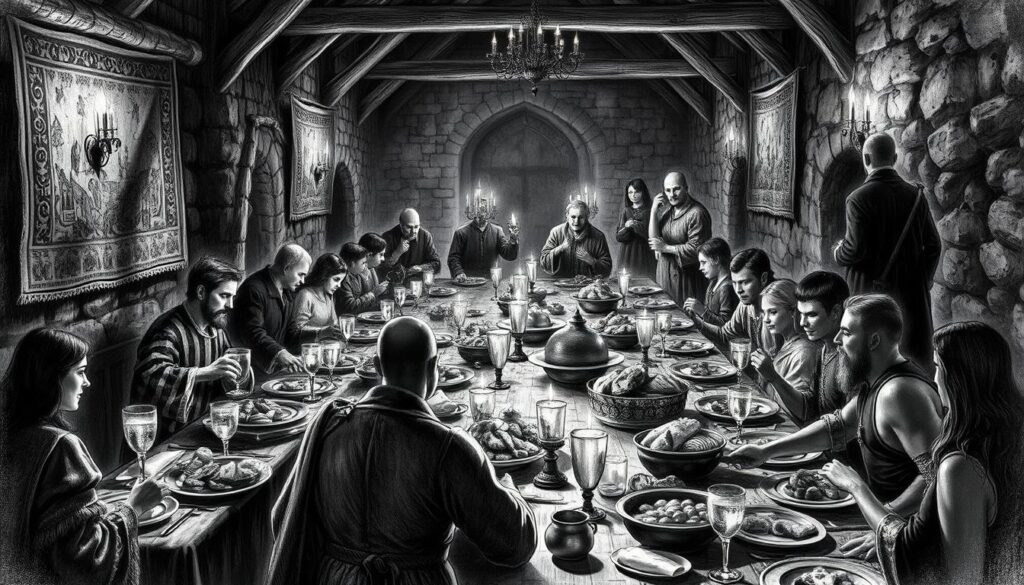

Repräsentation durch Kleidung und Festmahle

Kleidung zeigte Status und Macht. Teure Stoffe wie Seide und Samt waren Adeligen vorbehalten.

Bunte Farben und Edelsteine schmückten die Gewänder. Jedes Detail kommunizierte den sozialen Rang.

Festmahle waren kunstvoll inszeniert. Exotische Gewürze wie Safran verrieten Wohlstand.

Seltenes Wildbret und helle Brotsorten galten als Statussymbole. Der Genuss demonstrierte Distanz zur einfachen Bevölkerung.

| Statuszeichen | Material/Bestandteil | Symbolische Bedeutung |

|---|---|---|

| Festgewand | Seide mit Goldfäden | Reichtum und göttliche Gunst |

| Festmahl | Safran, Pfeffer, Zimt | Handelsverbindungen und Luxus |

| Schmuck | Rubine, Saphire | Macht und Einfluss |

| Wappen | Farbige Heraldik | Familientradition und Ehre |

Doch trotz aller Privilegien: Auch der Adel hatte Pflichten. Militärischer Schutz und administrative Aufgaben bestimmten ihren Alltag.

Ihr Leben war zwar luxuriös, aber nicht sorgenfrei. Gesellschaftliche Erwartungen und politische Verpflichtungen prägten ihre Rolle.

Diese Elitegruppe bildete das Rückgrat der feudalistischen Ordnung. Ihr Einfluss reichte über Jahrhunderte und prägte unsere Geschichte.

Mittelalter Alltag in den Städten: Handel und Handwerk

Ab dem 12. Jahrhundert entstanden pulsierende Zentren des Wirtschaftslebens. Städte wurden zu Motoren des Fortschritts und veränderten den Alltag nachhaltig.

Forscher entdeckten: Urbanisierung brachte neue Freiheiten. Gleichzeitig entstanden komplexe soziale Gefüge.

Die Bedeutung der Zünfte für Qualität und Gemeinschaft

Zünfte regelten das Handwerk streng. Sie garantierten hohe Standards bei Produkten.

Jede Zunft hatte eigene Statuten. Diese bestimmten Ausbildung und Preise.

„Eine frühe Form des Verbraucherschutzes“, analysieren Historiker. Zünfte boten auch soziale Absicherung.

Mitglieder unterstützten sich gegenseitig. Bei Krankheit oder Alter half die Gemeinschaft.

Diese Organisationen prägten das Stadtleben über Jahrhunderte. Sie schufen Stabilität in unsicheren Zeiten.

„Stadtluft macht frei“: Vom Land in die Stadt

Dieser berühmte Ausspruch veränderte Lebenswege. Unfreie Bauern konnten ihre Situation verbessern.

Nach einem Jahr in der Stadt erlangten sie Freiheit. Das war revolutionär für die Gesellschaft.

Städte zogen viele Menschen an. Sie boten Chancen auf sozialen Aufstieg.

Diese Bewegung stärkte die Urbanisierung. Neue Berufe und Möglichkeiten entstanden.

Marktplatz und Handel als Lebensader

Märkte waren das Herz jeder Stadt. Hier trafen sich Händler aus allen Regionen.

Waren aus fernen Ländern weckten Neugier. Exotische Gewürze und Stoffe brachten Reichtum.

Die Hanse wurde mächtig. Städte wie Köln und Hamburg profitierten enorm.

Handelsrouten verbanden ganze Kontinente. Dieser Austausch beflügelte die Wirtschaft.

Städte entwickelten sich zu kulturellen Zentren. Universitäten und Musik bereicherten das Leben.

Doch es gab auch Herausforderungen. Hygiene und Überbevölkerung sorgten für Probleme.

Diese urbanen Entwicklungen zeigen: Die Epoche war dynamisch. Städte brachten Innovation und Freiheit.

Die Rolle der Kirche im täglichen Leben

Täglich läuteten die Kirchenglocken den Rhythmus des Lebens ein – kein Bereich blieb unbeeinflusst von religiösen Vorgaben. Die geistliche Institution durchdrang jede soziale Schicht und prägte Denkweisen über Jahrhunderte.

Unsere Recherchen zeigen: Die Kirche war mehr als nur eine Glaubensinstitution. Sie fungierte als Richter, Lehrer und Heiler zugleich. Ihre Rolle umfasste nahezu alle Lebensbereiche der Menschen.

Glaube als bestimmender Faktor des Alltags

Religion gab Halt in einer unsicheren Welt. Morgendliche Gebete und abendliche Andachten strukturierten den Tag.

Sonntagsmessen waren verpflichtend. Sie boten spirituelle Orientierung und soziale Zusammenkunft.

Für Bauern und Ritter gleichermaßen galt: Moralische Lehren beeinflussten Entscheidungen. Sünde und Tugend bestimmten das Handeln.

„Der Glaube war der Kompass im täglichen Leben“, bestätigen Historiker. Selbst weltliche Angelegenheiten unterlagen religiösen Maßstäben.

Klöster als Zentren der Bildung und Medizin

Klöster bewahrten antikes Wissen. Mönche kopierten handgeschriebene Bücher und entwickelten Heilmethoden.

Kräutergärten lieferten Medizin. Klosterinfirmarien behandelten Kranke aller Stände.

Bildung war ein Monopol der Geistlichkeit. Lesen und Schreiben lernte man meist nur in klösterlichen Schulen.

Diese Einrichtungen boten karitative Dienste. Arme und Kranke fanden oft einzige Hilfe hinter Klostermauern.

| Klosteraktivität | Bedeutung | Empfängergruppe |

|---|---|---|

| Buchproduktion | Wissenserhalt | Gelehrte, Adelige |

| Kräutermedizin | Gesundheitsversorgung | Alle Stände |

| Schulunterricht | Grundbildung | Adelige, Bürger |

| Armenspeisung | Soziale Fürsorge | Bedürftige |

Religiöse Feste und der liturgische Kalender

Kirchenfeste unterbrachen die Arbeitsroutine. Ostern und Weihnachten brachten Gemeinschaft und Freude.

Prozessionen durchzogen Städte und Dörfer. Sie stärkten das Zusammengehörigkeitsgefühl.

Der liturgische Kalender bestimmte Arbeitspausen. An über 100 Feiertagen ruhte die Arbeit.

Diese Struktur gab Sicherheit in unberechenbaren Zeiten. Jeder kannte seinen Platz im göttlichen Plan.

Doch die Macht der Kirche rief auch Kritik hervor. Ablasshandel und Prunk stießen auf Widerstand.

Reformatoren wie Luther hinterfragten Praktiken. Ihre Fragen veränderten eventually die religiöse Landschaft.

Diese vielschichtige Rolle macht die Kirche zu einem Schlüsselverständnis der Epoche. Ihr Einfluss reichte tief in das Leben aller Menschen.

Ernährung im Mittelalter: Von Brei bis Festmahl

Was auf den Teller kam, verriet mehr über den sozialen Status als jedes Dokument. Die tägliche Nahrung spiegelte die klaren Hierarchien dieser Epoche wider und bestimmte über Gesundheit und Überleben.

Unsere Untersuchungen zeigen erstaunliche Kontraste. Während einfache Menschen um Grundnahrung kämpften, genossen Privilegierte exotische Speisen. Diese Unterschiede prägten die Gesellschaft über Jahrhunderte.

Grundnahrungsmittel Getreide: Brot und Brei

Getreide bildete das Fundament jeder Mahlzeit. Roggen und Hafer dominierten die Felder.

Für Bauern gab es dunkles, grobes Brot. Es war nahrhaft, aber schwer zu kauen.

Getreidebrei war allgegenwärtig. Er wurde mit Wasser oder Milch zubereitet und mit Kräutern gewürzt.

Diese einfache Kost sicherte das Überleben. Sie lieferte Energie für harte Arbeit.

Unterschiede zwischen Bauernkost und Adelsmahlzeiten

Die Ernährung trennte die Stände deutlich. Während Bauern sich pflanzenbasiert ernährten, genossen Ritter und Adel Fleisch in Mengen.

Exotische Gewürze wie Pfeffer zeigten Reichtum. Sie übertünchten oft verdorbenes Fleisch.

„Adelige litten häufig an Karies durch zuckerhaltige Speisen“, belegen Skelettfunde. Ihre Zähne waren stark angegriffen.

Für einfache Menschen gab es selten Fleisch. Es war Festtagsspeise und Luxusgut.

Konservierung von Lebensmitteln für den Winter

Vorratshaltung war überlebenswichtig. Ohne Kühlschränke entwickelten Menschen clevere Methoden.

Fleisch wurde geräuchert oder gepökelt. Das machte es monatelang haltbar.

Obst und Gemüse trocknete man in der Sonne. So entstanden nahrhafte Vorräte für kalte Monate.

Diese Techniken retteten viele vor dem Hungertod. Sie waren essentiell in einer Zeit ohne Supermärkte.

Die Kirche beeinflusste auch die Ernährung. Fastenzeiten begrenzten den Fleischkonsum.

In Städten entwickelten sich Märkte mit frischen Waren. Städten boten mehr Vielfalt als Dörfer.

Diese Ernährungsgewohnheiten zeigen die praktischen Herausforderungen. Sie offenbaren erstaunliche Anpassungsfähigkeit.

Kleidung und Mode: Spiegel des Standes

Farbe und Stoff bestimmten den sozialen Rang – Kleidung war der sichtbarste Ausdruck der Ständegesellschaft. Jeder Blick verriet sofort die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Schicht.

Unsere Recherchen zeigen: Kleiderordnungen regelten bis ins kleinste Detail, wer was tragen durfte. Diese Vorschriften sicherten die sichtbare Hierarchie.

Kleiderordnungen: Was wer tragen durfte

Strenge Gesetze bestimmten die Garderobe. Sie verboten Bauern bunte Farben und teure Stoffe.

Nur Adelige durften sich in Purpur und Gold zeigen. Diese Kleiderordnungen waren europaweit verbreitet.

„Kleidung wurde zum visuellen Marker der sozialen Stellung“, bestätigen Historiker. Jede Abweichung wurde bestraft.

Vom einfachen Bauernkleid zur ritterlichen Gewandung

Einfache Menschen trugen praktische Kleidung. Grobe Wolle und Leinen dominierten ihre Garderobe.

Ritter kleideten sich in aufwändigen Gewändern. Gugeln und verzierte Beinlinge zeigten ihren Status.

Im 14. Jahrhundert kamen kurze Röcke in Mode. Die Kirche kritisierte diesen Trend als „Unsitte“.

Materialien und Farben als Statussymbol

Materialien verrieten den sozialen Rang. Adelige trugen Seide, Samt und feines Tuch.

Leuchtende Farben kosteten viel Geld. Sie waren dem Adel vorbehalten.

Einfache Menschen kleideten sich in gedeckten Tönen. Naturfarbene Wolle und Leinen waren üblich.

| Soziale Gruppe | Typische Materialien | Erlaubte Farben |

|---|---|---|

| Bauern | Grobe Wolle, Leinen | Grau, Braun, Naturtöne |

| Ritter | Feine Wolle, Samt | Kräftige Farben, Gold |

| Adel | Seide, Brokat | Purpur, Scharlachrot |

In Städten lockerten sich die Vorschriften langsam. Reiche Bürger durften sich besser kleiden.

Diese Mode-Aspekte zeigen: Kleidung war mehr als nur Schutz. Sie drückte soziale Identität aus.

Freizeit und Vergnügen im Mittelalter

Jenseits der harten Arbeit existierte eine faszinierende Welt der Unterhaltung. Diese Aktivitäten brachten Farbe in den grauen Alltag und stärkten Gemeinschaftsbande.

Unsere Recherchen enthüllen erstaunliche Vielfalt. Von prunkvollen Adelsturnieren bis zu einfachen Bauernfesten – jede Schicht entwickelte eigene Vergnügungen.

Turniere und Feste als gesellschaftliche Höhepunkte

Turniere waren mehr als nur Kampfspiele. Sie dienten der militärischen Übung und sozialen Repräsentation.

Junge Ritter nutzten diese Events für Karrierechancen. Buhurt, Tjost und Turnei testeten ihre Fähigkeiten vor Publikum.

Adelige Feste beeindruckten mit Musik und Banketten. Sie demonstrierten Macht und förderten politische Bündnisse.

Volksfeste, Musik und Tanz

Einfache Menschen feierten auf Märkten und Dorfplätzen. Gauklershow und Tanz brachten Abwechslung in harte Lebensumstände.

Minnesänger unterhielten an Höfen mit kunstvollen Liedern. Ihre Darbietungen erzählten von Liebe und Heldentaten.

„Musik überschritt soziale Grenzen“, bestätigen Historiker. Alle Schichten genossen rhythmische Unterhaltung.

Spiele und Jagd als Zeitvertreib

Gesellschaftsspiele erfreuten sich großer Beliebtheit. Schach und Würfelspiele forderten den Geist.

Die Jagd diente adeligen Herren als Zeitvertreib. Sie lieferte Nahrung und trainierte militärische Fähigkeiten.

Diese Aktivitäten zeigen die menschliche Seite der Epoche. Trotz Herausforderungen suchten Menschen nach Freude und Gemeinschaft.

Fazit: Ein differenziertes Bild des mittelalterlichen Lebens

Die Untersuchung mittelalterlicher Lebenswelten offenbart erstaunliche Komplexität jenseits gängiger Klischees. Soziale Hierarchien, harte Arbeit und kulturelle Praktiken formten eine vielschichtige Gesellschaft.

Chroniken, archäologische Funde und Kunstwerke enthüllen realistische Einblicke. Bauern bildeten das Rückgrat, während Ritter multifunktionale Rollen übernahmen.

Abschließend regt diese Analyse zum Nachdenken an: Wie prägten feudale Strukturen moderne Gesellschaften? Städteentwicklung und soziale Mobilität hinterließen bleibende Spuren.

Dieser Guide verbindet Fakten mit menschlichen Perspektiven einer fernen Epoche. Er bietet überraschende Lehren für die Gegenwart.