Stellen Sie sich vor, Sie spazieren durch die Straßen des antiken Athen – zwischen Tempeln, Märkten und der berühmten Akropolis. Plötzlich hören Sie hitzige Debatten von Bürgern, die über die Zukunft ihrer Stadt entscheiden.

Hier, vor über 2500 Jahren, wurde etwas Revolutionäres geboren: die Volksherrschaft. Doch wie genau funktionierte dieses System, und wer durfte eigentlich mitbestimmen?

Die attische Demokratie entstand im 6. Jahrhundert v. Chr. und war eine der ersten Formen der Mitbestimmung. Schlüsselfiguren wie Solon und Kleisthenes führten Reformen ein, die politische Teilhabe ermöglichten.

Allerdings blieben Frauen, Sklaven und Fremde von diesen Rechten ausgeschlossen. Nur männliche Vollbürger mit athenischen Eltern konnten in der Volksversammlung auf der Pnyx abstimmen.

Dieses politische Experiment prägte das Leben in der Stadt über Jahrhunderte. Perikles brachte es auf den Punkt: „Athen ist der einzige Ort, an dem ein unpolitischer Mensch nicht als ein stiller, sondern als ein schlechter Bürger gilt.“

Wie haben alltägliche Bürger diese frühe Form der Mitbestimmung erlebt? Und welches Vermächtnis hinterließ sie für moderne Systeme?

Die attische Demokratie: Ein revolutionäres Experiment

Was als lokales Experiment begann, wurde zum Vorbild für spätere politische Systeme. Diese frühe Form der Volksherrschaft entwickelte sich über drei Jahrhunderte und prägte die politische Landschaft nachhaltig.

Definition und historische Einordnung

Die attische Demokratie war ein direktdemokratisches System. Bürger entschieden in Versammlungen über wichtige Angelegenheiten. Dies geschah im Kontext der griechischen Polisgesellschaft.

Diese politische Ordnung basierte auf Volkssouveränität. Sie entwickelte sich zwischen Perserkriegen und Peloponnesischem Krieg. Der attische Seebund verhalf ihr zu größter Machtentfaltung.

Das System galt als revolutionär. Erstmals konnten breite Bevölkerungsschichten mitbestimmen. Allerdings blieben viele Gruppen von dieser Teilhabe ausgeschlossen.

Zeitliche Entwicklung vom 6. bis 4. Jahrhundert v. Chr.

Die Geschichte dieser politischen Form spannt sich über drei Jahrhunderte. Sie begann mit Solons Reformen 594 v. Chr. und endete 322 v. Chr. nach makedonischer Eroberung.

Soziale Unruhen und Wirtschaftskrisen trieben die Entwicklung voran. Schlüsselfiguren wie Solon und Kleisthenes prägten den Prozess. Ihr Einfluss war entscheidend für die Entstehung.

Im Vergleich zu anderen Herrschaftsformen war dieses System einzigartig. Oligarchie und Tyrannis herrschten in vielen griechischen Stadtstaaten. Die attische Variante stellte eine Alternative dar.

| Zeitraum | Entwicklungsphase | Wichtige Ereignisse |

|---|---|---|

| 6. Jahrhundert v. Chr. | Anfangsphase | Solons Reformen legen Grundstein |

| 5. Jahrhundert v. Chr. | Höhepunkt | Blüte unter Perikles, Bauprogramm Akropolis |

| 4. Jahrhundert v. Chr. | Niedergang | Makedonische Eroberung beendet System |

Die kulturelle und ökonomische Blütezeit fiel in diese Periode. Das Bauprogramm auf der Akropolis zeugte vom demokratischen Selbstbewusstsein. Es wurde zum Symbol dieser Epoche.

Die Volksversammlung spielte eine zentrale Rolle. Hier trafen sich die Bürger zur Entscheidungsfindung. Diese Versammlungen fanden regelmäßig statt.

Die langfristige Bedeutung dieses Modells ist enorm. Es diente als Vorbild für spätere demokratische Bestrebungen. Die Entwicklung über die Jahrhunderte zeigt Anpassungsfähigkeit.

Wie hat sich dieses System über die Zeit verändert? Welche Faktoren ermöglichten seine lange Existenz? Diese Fragen bleiben für Historiker interessant.

Vorläufer und Ursprünge der Volksherrschaft

Im archaischen Zeitalter stand die Polis am Rande eines Bürgerkriegs. Soziale Ungleichheit und wirtschaftlicher Druck schufen explosive Bedingungen.

Diese Krise wurde zum Katalysator für radikale Veränderungen. Sie zwang die Gesellschaft, nach neuen Lösungen zu suchen.

Die Krise der Polisgesellschaft im archaischen Zeitalter

Vor den Reformen herrschten adlige Familien, die Eupatriden. Sie kontrollierten Land, Rechtsprechung und religiöse Ämter.

Doch das Leben für viele Bürger war hart. Kleinbauern litten unter der Willkür der Grundherren.

Drei Faktoren verschärften die Situation:

- Rasantes Bevölkerungswachstum in der Stadt

- Intensivierung des Handels mit anderen Regionen

- Umstellung von Getreide- auf Exportlandwirtschaft

Wein- und Olivenanbau verdrängten die lokale Nahrungsmittelproduktion. Dies verschärfte die Abhängigkeit der Kleinbauern.

Soziale Spannungen und die Bedrohung durch die Tyrannis

Die wirtschaftliche Not trieb viele Landwirte in die Schuldknechtschaft. Manche wurden sogar in die Sklaverei verkauft.

Diese Entwicklung bedrohte den sozialen Frieden und die Wehrkraft. Eine entscheidende Frage stand im Raum: Wer sollte die Macht haben?

In anderen griechischen Stadtstaaten übernahmen Tyrannen die Kontrolle. Sie nutzten die Unzufriedenheit des Volkes für ihre eigenen Ziele.

Doch in Attika wählte man einen anderen Weg. Statt eines Einzelherrschers suchte man nach kollektiven Lösungen.

594 v. Chr. eskalierte die Situation. Solon wurde als Schlichter angerufen – ein Beweis für die Ernsthaftigkeit der Krise.

Diese Jahren der Unsicherheit schufen die Grundlage für revolutionäre Veränderungen. Sie bereiteten den Boden für eine neue Form der Politik.

Solon: Der erste Reformer und seine grundlegenden Veränderungen

594 v. Chr. stand Athen am Scheideweg: Soziale Unruhen drohten die Polis zu zerstören. In dieser kritischen Situation wählten die athener Solon zum Archonten mit außergewöhnlichen Vollmachten.

Seine Ernennung zum Schlichter (Diallaktes) gab ihm freie Hand für tiefgreifende Reformen. Die Stadt vertraute ihm die Lösung der schweren Krise an.

Die Ernennung zum Archonten und Schlichter 594 v. Chr.

Solons Wahl erfolgte unter dramatischen Umständen. Bauernaufstände und adlige Machtkämpfe hatten die Stadt gelähmt.

Als archonten gewählt, erhielt er eine historische Mission: Den sozialen Frieden wiederherstellen und eine neue ordnung schaffen. Seine Reformen sollten die Grundlage für die spätere attische demokratie legen.

Die Seisachtheia: Befreiung von Schuldknechtschaft

Solons erste Maßnahme war revolutionär: Die Seisachtheia (Lastenabschüttelung). Diese Reform befreite tausende athener von Schulden und Knechtschaft.

Konkret bedeutete dies:

- Annulierung aller bestehenden Schulden

- Abschaffung der Leibhaftung für Schulden

- Rückkauf und Freilassung verkaufter Sklaven

- Wiederherstellung des freien Kleinbauerntums

Diese Maßnahmen stabilisierten die soziale Lage sofort. Sie verhinderten einen Bürgerkrieg und schufen Vertrauen in die Reformfähigkeit des Systems.

Die timokratische Ordnung: Gesellschaft gliedert sich in Vermögensklassen

Solon schuf eine neue Gesellschaftsstruktur nach Vermögen. Vier Klassen entstanden mit gestaffelten Rechten:

| Vermögensklasse | Jahreseinkommen | Politische Rechte |

|---|---|---|

| Pentakosiomedimnoi | 500+ Scheffel | Vollzugang zu allen Ämtern |

| Hippeis | 300-500 Scheffel | Eingeschränkter Ämterzugang |

| Zeugiten | 200-300 Scheffel | Begrenzte politische Teilhabe |

| Theten | unter 200 Scheffel | Nur Volksversammlung |

Dieses System brach mit der traditionellen Adelsherrschaft. Vermögen statt Geburt bestimmte nun den politischen Einfluss.

Die beamten wurden zwar weiterhin aus den oberen Klassen gewählt. Aber die unteren Schichten erhielten erstmals Mitbestimmungsrechte.

Solons umfassendes Gesetzeswerk

Neben sozialen Reformen schuf Solon ein komplettes gesetze-Werk. Diese Regelungen coverten alle Lebensbereiche und wurden auf Holztafeln öffentlich ausgestellt.

Besonders bedeutsam: Die Einrichtung des Volksgerichts (Heliaia). Erstmals konnten Bürger in Gerichtsprozessen mitentscheiden.

Jahre später sollte sich zeigen, dass Solons Reformen trotz zeitweiser Tyrannis unter Peisistratos nachwirkten. Sie legten das Fundament für die kleisthenischen Reformen.

Wie gelang Solon der Balanceakt zwischen Adelsinteressen und Bürgerbeteiligung? Seine Reformen zeigen frühe Formen sozialer Gerechtigkeit – ein Meilenstein politischer Entwicklung.

Kleisthenische Reformen: Die Geburtsstunde der Isonomie

Nach Solons ersten Schritten folgte der nächste revolutionäre Wurf. Ab 508 v. Chr. setzte Kleisthenes tiefgreifende Veränderungen durch. Sie sollten die politische Landschaft für immer verändern.

Sein Konzept der Isonomie – gleiches Recht für alle Bürger – mobilisierte breite Bevölkerungsschichten. Diese Idee fand große unterstützung bei vielen athenern.

Territoriale Neugliederung Attikas in Phylen und Demen

Kleisthenes zerbrach die alten Stammesstrukturen. Er teilte Attika in drei Großregionen: Stadt, Binnenland und Küste.

Jede Region wurde in 10 Trittyen unterteilt. Aus je einer Trittye jeder Region formte er eine neue Phyle. So entstanden 10 gemischte Phylen.

Diese Neugliederung hatte ein klares Ziel: Adlige Klientelnetzwerke sollten zerschlagen werden. Bürger aus unterschiedlichen Regionen und sozialen Hintergründen wurden zusammengebunden.

Einrichtung des Rats der 500 (Boule)

Das Herzstück der Reformen war der rat 500. Jede Phyle entsandte 50 Mitglieder für ein Jahr. Theoretisch standen diese ämter allen Bürgern offen.

In der Praxis erfolgte eine Vorauswahl in den Demen. Der Rat bereitete die beschlüsse für die Volksversammlung vor. Er tagte fast täglich und überwachte die Verwaltung.

Besonders demokratisch: Die Mitglieder wurden per Los bestimmt. Niemand konnte sich auf Dauer an der Macht festhalten.

Durchmischung der Bürgerschaft zur Schwächung adliger Einflüsse

Die künstliche Durchmischung war genial. Bürger aus Stadt, Land und Küste mussten nun zusammenarbeiten. Regionale Loyalitäten verloren an Bedeutung.

Adlige Familien konnten ihre traditionelle Machtbasis nicht mehr nutzen. Ihre Klientel wurde über ganz Attika verteilt. Dies stärkte die politische Einheit.

Wie effektiv war diese Strategie wirklich? Historische Quellen zeigen: Die Reformen schwächten den Adel nachhaltig. Die attische demokratie gewann an Stabilität.

Über die jahre hinweg bewies sich dieses System. Es schuf eine neue Form der Bürgernähe. Die Selbstverwaltung in den Demen förderte politische Erfahrung.

Kleisthenes schaffte es, seine Pläne gegen Widerstand durchzusetzen. Selbst spartanische Interventionen konnten die Reformen nicht stoppen. Sein Werk prägte die politische Kultur für Generationen.

Institutionen der Athen Demokratie

Das politische System ruhte auf drei Säulen, die sich gegenseitig kontrollierten. Jede Institution hatte klar definierte Aufgaben. Zusammen bildeten sie das Gerüst der Volksherrschaft.

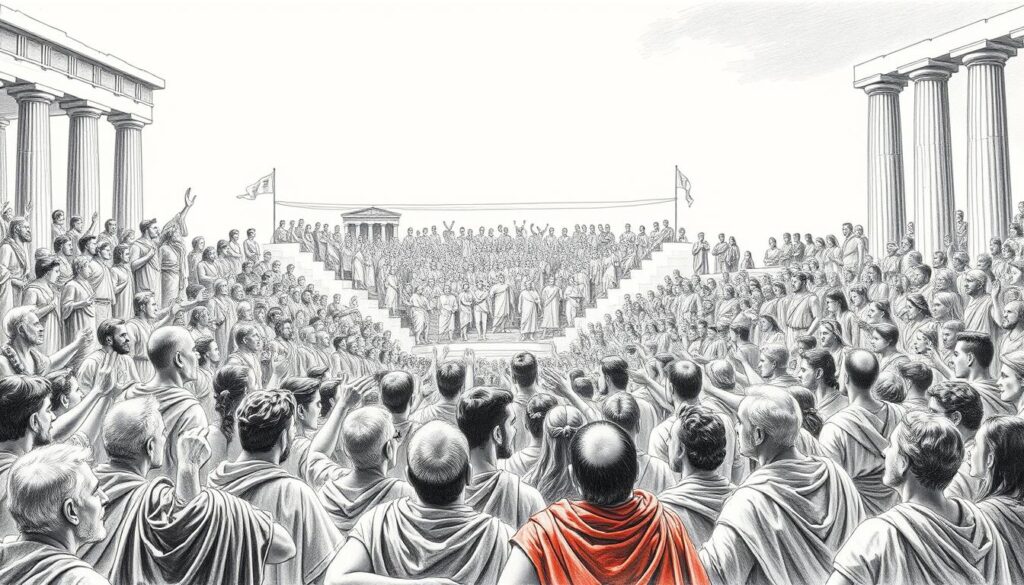

Die Volksversammlung (Ecclesia) auf der Pnyx

Die Volksversammlung tagte etwa 40 Mal jährlich auf dem Hügel Pnyx. Alle männlichen Bürger über 18 Jahre durften teilnehmen. Die Rednertribüne war Zentrum hitziger Debatten.

Jeder Teilnehmer konnte pro Thema einmal sprechen. Die Redezeit war begrenzt. Dies verhinderte Monologe und förderte effiziente Diskussionen.

Die Versammlung entschied über Krieg und Frieden. Sie verabschiedete Gesetze und kontrollierte Amtsinhaber. Selbst das Scherbengericht (Ostrakismos) wurde hier durchgeführt.

Der Rat der 500: Vorbereitung und Umsetzung von Beschlüssen

Der Rat 500 arbeitete als ständiges Gremium. Seine Mitglieder wurden jährlich ausgelost. Sie bereiteten die Tagesordnung für die Volksversammlung vor.

Der Rat überwachte die Beamten und setzte Beschlüsse um. Er tagte fast täglich und garantierte Kontinuität. Seine Arbeit war unverzichtbar für das Funktionieren des Systems.

Volksgerichte (Heliaia) und ihre rechtsprechende Funktion

Die Volksgerichte bildeten die dritte Säule. Geschworene aus allen Vermögensklassen entschieden über Rechtsfälle. Jeder Bürger konnte Popularklagen einreichen.

Diese Institution wirkte als Gegengewicht zum aristokratischen Areopag. Sie stärkte die Rechtssicherheit für alle Bürger. Die Urteile waren endgültig und bindend.

Wie effizient arbeiteten diese Institutionen im Alltag? Historische Quellen belegen ihre hohe Aktivität. Die Rotation durch Losverfahren verhinderte Machtkonzentration.

Im Vergleich zu modernen Parlamenten zeigt sich ein fundamentaler Unterschied: Direkte Entscheidungsfindung statt repräsentativer Systeme. Diese frühe Form der Mitbestimmung bleibt faszinierend.

Politische Partizipation: Wer durfte mitbestimmen?

Politische Teilhabe war im antiken Griechenland ein Privileg weniger. Nur eine kleine Gruppe besaß das volle Stimmrecht. Diese Exklusivität prägte das gesamte System.

Vollbürger: Rechte und Pflichten der männlichen Athener

Ein Vollbürger musste bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Beide Eltern mussten athenische Bürger sein. Dies garantierte die „Reinheit“ der Bürgerschaft.

Die Rechte waren umfassend: Teilnahme an der Volksversammlung, Bekleidung von Ämtern und Mitwirkung in Gerichten. Doch mit Rechten kamen auch Pflichten.

Jeder Vollbürger musste Militärdienst leisten. Die Dauer richtete sich nach der Vermögensklasse. Reichere Bürger dienten als Reiter, ärmere als Infanteristen.

Ausschlusskriterien: Frauen, Sklaven und Metöken

Frauen blieben von politischer Teilhabe ausgeschlossen. Ihre Rolle beschränkte sich auf den Haushalt. Öffentliches Leben war Männern vorbehalten.

Sklaven galten als Eigentum ohne Rechte. Sie konnten nicht über ihr eigenes Leben bestimmen. Metöken – ausländische Einwohner – besaßen zwar gewisse Rechte, aber keine politischen.

Insgesamt waren schätzungsweise nur 15-20% der Bevölkerung stimmberechtigt. Dies zeigt den Widerspruch zwischen demokratischem Anspruch und realer Exklusion.

Das Losverfahren als demokratisches Element der Ämterbesetzung

Das Losverfahren sollte Machtkonzentration verhindern. Ratsmitglieder, Archonten und Richter wurden ausgelost. Dies garantierte Rotation und Fairness.

Später führte Perikles Diäten ein. Diese Aufwandsentschädigungen ermöglichten auch ärmeren Bürgern die Amtstätigkeit. So wurde politische Teilhabe finanziell abgesichert.

Wie rechtfertigten die Athener diesen massiven Ausschluss? Sie sahen ihn als notwendig für Stabilität. Im Vergleich zu modernen Systemen zeigt sich hier ein fundamentaler Unterschied.

Die Blütezeit unter Perikles

Mitte des 5. Jahrhunderts v. Chr. erreichte die attische Demokratie ihren kulturellen und politischen Höhepunkt. Diese Phase wurde maßgeblich von Perikles geprägt, einem visionären Führer mit außergewöhnlicher rhetorischer Begabung.

Einführung von Diäten für politische Ämter

Perikles revolutionierte die politische Teilhabe durch die Einführung von Diäten. Diese finanziellen Vergütungen ermöglichten auch ärmeren Bürgern die Übernahme öffentlicher Ämter.

Konkret erhielten Richter täglich 3 Obolen, Ratsmitglieder sogar 6 Obolen. Diese Zahlungen kompensierten entgangenes Arbeitseinkommen und schufen soziale Gerechtigkeit.

Historiker sehen diese Maßnahme als frühe Form politischer Subvention. Sie stärkte die demokratische Ordnung nachhaltig.

Das Bürgerschaftsgesetz von 451 v. Chr.

451 v. Chr. verschärfte Perikles die Zugangskriterien zum Bürgerrecht erheblich. Fortan mussten beide Eltern athenische Bürger sein.

Dieses Gesetz beschränkte die politischen Rechte und schwächte adlige Familien. Es zielte auf die Reinhaltung der Bürgerschaft ab.

Die Maßnahme fand breite Unterstützung bei vielen Athenern. Sie stabilisierte das System für kommende Jahre.

Bauprogramm auf der Akropolis als Ausdruck demokratischen Selbstbewusstseins

Das monumentale Bauprogramm auf der Akropolis demonstrierte das neue Selbstbewusstsein. Der Parthenon wurde zum Symbol demokratischer Macht und kultureller Leistung.

Finanziert wurde dieses Projekt durch den attischen Seebund und Tributzahlungen. Es schuf tausende Arbeitsplätze und zeigte die wirtschaftliche Stärke.

Perikles betonte stets die Bedeutung politischer Teilnahme für jeden Bürger. Sein berühmtes Zitat lautete: „Wir alle gemeinsam regieren den Staat.“

Doch wie demokratisch war die Herrschaft des Perikles wirklich? Historiker diskutieren diese Frage bis heute. Seine lange Amtszeit wirft Fragen nach Machtkonzentration auf.

Die Kombination demokratischer Reformen mit kultureller Entfaltung machte diese Ära einzigartig. Sie bereitete den Boden für kommende Machtinstrumente und Kontrollmechanismen.

Machtinstrumente und Kontrollmechanismen

Die attische Volksherrschaft entwickelte clevere Werkzeuge zur Machtkontrolle. Diese Instrumente sollten Machtmissbrauch verhindern und Stabilit garantieren. Sie zeigen erstaunliche Weitsicht für ihre Zeit.

Scherbengericht (Ostrakismos) zur Verbannung politischer Gegner

Das Scherbengericht ermöglichte die Verbannung für zehn Jahre. Es fand einmal jährlich statt und benötigte mindestens 6000 Stimmen. Ziel war der Schutz vor Tyrannen.

Berühmte Persönlichkeiten wie Kimon traf dieses Schicksal. Interessant: Manchmal wurde die Verbannung später rückgängig gemacht. Dies zeigt pragmatischen Umgang mit dem Instrument.

Rechenschaftspflicht der Amtsträger (Euthynie)

Jeder Beamten musste sich nach seiner Amtszeit verantworten. Spezielle Ausschüsse des Rats der 500 prüften die Amtsführung. Verstöße konnten schwerwiegende Folgen haben.

Dieses System garantierte Transparenz und Verantwortlichkeit. Es verhinderte, dass sich Beamten über das Gesetz stellen konnten. Die Wirkung war abschreckend für potenzielle Übeltäter.

Popularklagen als Mittel der Bürgermitwirkung

Jeder Athener konnte Popularklagen einreichen – ohne amtliche Funktion. Dies ermöglichte direkte Bürgerkontrolle über Machthaber und Verwalter. Das System stärkte die Rechtssicherheit enorm.

Popularklagen waren ein Frühwarnsystem gegen Korruption. Sie erlaubten schnelle Reaktion auf Missstände. Ihre Wirkung reichte bis in alle Gesellschaftsschichten.

| Instrument | Funktion | Teilnehmer | Konsequenzen |

|---|---|---|---|

| Ostrakismos | Schutz vor Tyrannis | Mindestens 6000 Stimmberechtigte | 10-jährige Verbannung |

| Euthynie | Amtskontrolle | Ausschüsse des Rats der 500 | Geldstrafen oder Ämterverbot |

| Popularklagen | Bürgerkontrolle | Alle Vollbürger | Gerichtsverfahren und Sanktionen |

Wie oft wurden diese Werkzeuge missbraucht? Historische Quellen zeigen vereinzelte Fälle populistischer Nutzung. Dennoch bewährten sie sich über Jahre hinweg.

Verglichen mit modernen impeachment-Verfahren zeigen sich verblüffende Parallelen. Die Grundidee: Machtkontrolle durch Bürgerbeteiligung. Dieses Prinzip bleibt aktuell bis heute.

Die Volksversammlung spielte bei allen Instrumenten eine zentrale Rolle. Sie war der Ort, wo Kontrolle ausgeübt und Entscheidungen getroffen wurden. Ihre Autorität war unangefochten.

Die Rolle Athens im attischen Seebund

Nach den Perserkriegen entstand ein Bündnis, das die politische Landschaft Griechenlands neu formte. 478/77 v. Chr. gründete Athen den attischen Seebund – ursprünglich als Defensivallianz gegen Persien gedacht.

Doch schnell entwickelte sich daraus ein Instrument athenischer Machtentfaltung. Die Mitglieder zahlten Tribut oder stellten Schiffe. Athen übernahm die Führung und Kontrolle.

Machtentfaltung nach den Perserkriegen

Der Sieg über Persien veränderte alles. Athen baute eine überlegene Flotte auf und wurde zur Seemacht. Die Kontrolle über die Verbündeten festigte sich zunehmend.

Schlüssel zur Dominanz war die Seeschlacht bei Salamis 480 v. Chr. Dieser Sieg etablierte Athen als maritime Großmacht. Die Flotte wurde zum wichtigsten Machtinstrument.

Drei Faktoren stärkten die Position:

- Strategische Häfen und Marinebasen

- Technologische Überlegenheit im Schiffbau

- Erfahrene Ruderer aus den unteren Bürgerschichten

Ökonomische und kulturelle Blütezeit

Die Tributzahlungen der Verbündeten flossen direkt in die Stadtkasse. Diese Einnahmen finanzierten ambitionierte Projekte:

- Diäten für politische Ämter

- Monumentale Bauprogramme auf der Akropolis

- Unterhalt der Kriegsflotte

- Förderung von Kunst und Philosophie

Die kulturelle Blüte wurde zum Ausdruck politischer Macht. Theateraufführungen, philosophische Schulen und architektonische Meisterwerke demonstrierten die Überlegenheit.

Doch diese Pracht hatte ihren Preis. Der Seebund verwandelte sich in ein athenisches Reich. Verbündete wurden zu Untertanen.

Interessant ist die Ambivalenz: Intern herrschte die attischen demokratie, extern aber autoritäre Kontrolle. Diese Doppelmoral prägte das 5. Jahrhundert v. Chr.

Die politischen Auswirkungen waren tiefgreifend. Die Theten – meist Ruderer in der Flotte – gewannen an Einfluss. Ihre militärische Bedeutung stärkte ihre Position in der Volksversammlung.

Wie veränderte der Seebund die innere Demokratie? Historiker sehen hier einen Wendepunkt. Wirtschaftlicher Reichtum ermöglichte soziale Reformen, aber um den Preis imperialistischer Politik.

Verglichen mit modernen Hegemonialmächten zeigen sich verblüffende Parallelen. Machtausweitung folgt oft ähnlichen Mustern – damals wie heute.

Diese Phase maximaler Machtentfaltung bereitete jedoch auch den Niedergang vor. Der übersteigerte Einfluss weckte Neid und Widerstand. Das Ende dieser Blütezeit kündigte sich bereits an.

Die Geschichte des attischen Seebunds bleibt eine Lehrstunde über die Ambivalenz von Macht. Großer Reichtum und kulturelle Blüte, aber auf Kosten der Freiheit anderer.

Krise und Niedergang der attischen Demokratie

Die Blütezeit der Volksherrschaft währte nicht ewig. Externe Bedrohungen und interne Spaltungen führten zum allmählichen Verfall des Systems. Dieser Prozess zog sich über fast ein ganzes Jahrhundert hin.

Peloponnesischer Krieg gegen Sparta (431-404 v. Chr.)

Der peloponnesischen krieg wurde zur Zerreißprobe. Athen kämpfte gegen Sparta und seine Verbündeten. Der Konflikt dauerte 27 jahre und forderte enorme Opfer.

Die wirtschaftlichen Folgen waren verheerend. Handelsrouten brachen zusammen. Ressourcen wurden knapp. Die Kriegskosten belasteten die Stadtkasse schwer.

Athens Flotte erlitt 405 v. Chr. bei Aigospotamoi eine vernichtende Niederlage. Diese Schlacht markierte das ende der athenischen Seeherrschaft. Die Stadt kapitulierte 404 v. Chr.

Interne Konflikte und oligarchische Gegenbewegungen

Während des Krieges nutzten Oligarchen die Krise für ihre Ziele. 411 v. Chr. putschten sie und errichteten die Herrschaft der 400. Diese Gruppe schaffte demokratische Institutionen ab.

Die Putschisten regierten nur kurz. Demokratische Kräfte wehrten sich erfolgreich. Doch der Schaden war angerichtet. Das Vertrauen in die Stabilität war erschüttert.

Weitere oligarchische Versuche folgten. Jede Krise wurde genutzt, um Rechte einzuschränken. Diese internen Kämpfe schwächten die attischen demokratie nachhaltig.

Endgültiges Ende 322 v. Chr. nach makedonischer Eroberung

Der Aufstieg Makedoniens unter Philipp II. veränderte die Machtverhältnisse. Athen verlor 338 v. Chr. die Schlacht bei Chaironeia. Die Unabhängigkeit war gefährdet.

322 v. Chr. besiegelte Antipatros das Schicksal. Nach einer Niederlage erzwang er die Abschaffung der Demokratie. Eine oligarchische Herrschaft wurde installiert.

Das 4. jahrhundert v. Chr. brachte somit das ende eines Experiments. Fast 200 jahre lang hatte das System Bestand gehabt.

Welche Schwachstellen führten zum Untergang? Historiker diskutieren mehrere Faktoren:

- Überdehnung durch imperialistische Politik

- Soziale Ungleichheit trotz Mitbestimmung

- Mangelnde Anpassungsfähigkeit an neue Bedrohungen

Die Ironie der Geschichte: Die Demokratie wurde nicht von innen zerstört. Externe Eroberung beendete ihre Existenz. Dennoch hinterließ sie ein bleibendes Vermächtnis.

Fazit: Das Vermächtnis der attischen Demokratie

Das revolutionäre Experiment der Volksherrschaft hinterließ ein bleibendes Erbe. Die attischen Demokratie diente als Modell für spätere demokratische Bewegungen weltweit.

Ihre Wirkung reicht bis in moderne Systeme. Ideen von Bürgerbeteiligung und Rechenschaftspflicht prägen noch heute politische Ordnungen.

Quellen wie Aristoteles analysierten dieses System bereits in der Antike. Seine Schriften dokumentieren die historische Bedeutung.

Doch eine kritische Frage bleibt: Was können heutige Demokratien von diesem imperfecten, aber bahnbrechenden Experiment lernen?

Die Geschichte zeigt sowohl Innovationen als auch Grenzen. Dieses Vermächtnis inspiriert weiterhin demokratische Debatten und Entwicklungen.