Diese geheimnisvollen Zeichen aus dem Norden bergen jahrhundertealte Geheimnisse. Ihre tiefe kulturelle Bedeutung fasziniert uns bis heute. Wer sich mit ihnen beschäftigt, taucht ein in eine Welt voller Mythen und historischer Rätsel.

Die älteste Schriftform germanischsprachiger Stämme entstand im 2. Jahrhundert. Das ältere Futhark umfasste 24 Zeichen. Jedes Symbol stand nicht nur für einen Laut, sondern auch für einen gesamten Begriff.

Ab dem 5. Jahrhundert entwickelte sich das angelsächsische Futhorc mit 33 Zeichen. Die charakteristischen geraden Linien erklären sich durch die Materialien: Holz, Knochen und später Stein.

Über 2500 Runensteine sind allein in Schweden erhalten. Sie dienten vielfältigen Zwecken – von Grabinschriften bis zu magischen Praktiken. Mit der Verbreitung des lateinischen Alphabets ab dem 10. Jahrhundert verschwand diese besondere Schrift allmählich.

Ihre anhaltende Faszination beweist: Diese Zeichen sind mehr als nur Buchstaben. Sie öffnen ein Fenster in eine vergangene Welt voller Symbolkraft und Bedeutung.

Einleitung: Faszination Runen

Was macht diese alten Symbole so unwiderstehlich anziehend? Ihre Magie liegt nicht nur in ihrer Form, sondern in ihrer tiefen kulturellen Verankerung. Sie öffnen Türen zu vergessenen Welten.

Der Name selbst verrät viel: Er stammt vom urgermanischen *rūnō ab. Das bedeutet „Geheimnis“ oder „flüsterndes Gespräch“. Schon hier zeigt sich die mystische Dimension.

Diese Zeichen dienten nie nur als einfache Buchstaben. Sie hatten eine Doppelfunktion:

- Für alltägliche Kommunikation und Inschriften

- Für rituelle Handlungen und magische Praktiken

Die ältesten Funde datieren ins 1.-2. Jahrhundert n. Chr. Archäologische Entdeckungen wie der Tyrifjord-Stein in Norwegen deuten auf mögliche ältere Ursprünge hin.

Man findet sie auf verschiedensten Materialien:

- Holzstäbchen und Knochen

- Metallgegenstände wie Waffen und Schmuck

- Monumentale Steindenkmäler

Ihre grafische Einfachheit – meist gerade Linien – ergab sich aus der Praxis. Sie wurden in harte Materialien geritzt, nicht geschrieben.

Bis ins 19. Jahrhundert überlebten sie in abgelegenen Regionen Schwedens. Trotz Christianisierung und Verdrängung durch das lateinische Alphabet bewahrten sie ihre Kraft.

Die moderne Esoterik zeigt: Diese Symbole sind keine toten Relikte. Sie leben weiter als kraftvolle Zeichen nordischer Identität.

Wissenschaftlich betrachtet bietet die Runologie wertvolle Einblicke. Sie zeigt Sprachgeschichte, soziales Leben und Glaubensvorstellungen germanischer Kulturen.

Was sind Runen? Mehr als nur eine Schrift

Diese Symbole unterscheiden sich grundlegend von modernen Alphabeten. Sie vereinen praktische Kommunikation mit tiefgründiger Symbolik.

Buchstabe und Begriff in einem Zeichen

Jedes dieser Zeichen trägt eine doppelte Bedeutung. Es repräsentiert sowohl einen Lautwert als auch einen konkreten Begriff.

Beispiele verdeutlichen diese Einzigartigkeit:

- Fehu steht für den F-Laut und bedeutet gleichzeitig „Vieh“ oder „Besitz“

- Uruz symbolisiert den U-Laut und verkörpert den Ur-Ochsen oder Urkraft

- Thurisaz vertritt den TH-Laut und bedeutet „Riese“ oder „Dorn“

Diese Dualität ermöglichte vielseitige Anwendungen. Einzelne Symbole konnten ganze Konzepte darstellen.

Die Herkunft des Wortes „Rune“

Der Name selbst verrät den mystischen Charakter. Er leitet sich vom urgermanischen *rūnō ab.

Diese Wurzel bedeutet „Geheimnis“ oder „flüsterndes Gespräch“. Verwandte Formen finden sich in allen germanischen Sprachen:

- Gotisch: rūna

- Altenglisch: rún

- Althochdeutsch: rūna

- Altnordisch: rún

Die etymologische Verbindung zu keltischen Begriffen wie altirisch rún weist auf gemeinsame kulturelle Wurzeln hin. Dies unterstreicht den religiös-magischen Hintergrund.

Wissenschaftler wie Klaus Düwel erforschen diese Mehrdimensionalität. Sie untersuchen die untrennbare Verbindung von phonetischer und symbolischer Funktion.

Moderne Interpretationen trennen oft diese beiden Aspekte. In der ursprünglichen Verwendung bildeten sie jedoch eine Einheit.

Der Ursprung und die Geschichte der Runenschrift

Woher kam diese einzigartige Symbolsprache eigentlich? Ihre Entstehung gibt Wissenschaftlern bis heute Rätsel auf. Neue Funde verschieben die Zeitlinie immer weiter zurück.

Entstehung im 2. Jahrhundert

Die ältesten Belege stammen aus dem 1.-2. Jahrhundert n. Chr. Der berühmte Tyrifjord-Stein in Norwegen wurde auf 1-250 n. Chr. datiert.

Dieser Fund revolutionierte die Forschung. Er beweist: Diese Zeichen sind älter als gedacht.

Die geographische Verbreitung konzentriert sich auf Südskandinavien und Norddeutschland. Dies deutet auf einen Ursprung in diesem Kulturraum hin.

Die Theorien zur Herkunft: Latein, Etruskisch oder Phönizisch?

Vier Hauptthesen konkurrieren um die Herleitung. Jede hat ihre Anhänger in der Forschung:

- Latein-These: Römische Capitalis als Vorbild

- Norditalienisch-Etruskische These: Alphabete aus den Alpen

- Griechisch-These: Griechische Kursivschrift

- Punische These: Phönizisches Alphabet

Die Latein-These gilt aktuell als favorisiert. Römische Schrift war im heutigen Dänemark nachweisbar bekannt.

Die Schöpfer müssen hohe Bildung besessen haben. Vermutlich handelte es sich um intellektuelle Eliten germanischer Stämme.

Allmähliches Verschwinden durch die lateinische Schrift

Ab dem 10. Jahrhundert begann die Verdrängung. Parallel zur Christianisierung setzte sich das lateinische Alphabet durch.

Dennoch überdauerte das Wissen bis ins 15. Jahrhundert. In abgelegenen Regionen Schwedens nutzte man sie sogar bis ins 19. Jahrhundert.

Archäologische Funde wie der Kylver-Stein (ca. 400 n. Chr.) belegen die frühe Standardisierung. Sie zeigen die hohe Kunstfertigkeit der Runenmeister.

Der Rückgang inscripcionaler Zeugnisse markiert das Ende einer Ära. Doch die Bedeutung dieser Symbole bleibt ungebrochen.

Die Runenalphabete: Vom Älteren zum Jüngeren Futhark

Die Entwicklung der Runenalphabete zeigt eine faszinierende sprachliche Evolution. Drei Hauptvarianten dominierten unterschiedliche Epochen und Regionen.

Der Name Futhark leitet sich von den ersten sechs Buchstaben ab. Diese systematische Benennung ähnelt unserem Wort „Alphabet“ von Alpha und Beta.

Das Ältere Futhark: 24 Runenzeichen

Das ältere Futhark umfasste ursprünglich 24 Zeichen. Es war vom 2. bis 8. Jahrhundert in Gebrauch.

Die Anordnung folgte einer klaren Struktur. Drei Gruppen zu je acht Symbolen bildeten die sogenannten ættir.

Jede Gruppe trug den Namen germanischer Götter:

- Freys ætt (Fruchtbarkeitsgott)

- Hagals ætt (nach der Hagalaz-Rune)

- Týs ætt (Kriegsgott)

Das Angelsächsische Futhorc: Bis zu 33 Zeichen

Ab dem 5. Jahrhundert entwickelte sich das angelsächsische Futhorc. Es passte sich phonetisch an die altenglische Sprache an.

Die Erweiterung auf 28-33 Zeichen ermöglichte neue Laute. Spezielle Diphthonge fanden hier ihren Platz.

Diese Variante zeigt die lebendige Anpassungsfähigkeit. Sie bewahrte die traditionelle Form while evolving functionally.

Das Jüngere Futhark der Wikinger: Reduziert auf 16 Runen

Das jüngere Futhark markierte eine radikale Wende. Es reduzierte die Zeichenzahl auf nur 16 Symbole.

Diese Vereinfachung entsprach der phonologischen Entwicklung des Altnordischen. Einzelne Zeichen konnten multiple Laute repräsentieren.

Zur Präzisierung entwickelten sich Punktierungen. Diese Innovation löste das Problem der Polyvalenz.

| Futhark-Variante | Zeichenzahl | Zeitraum | Hauptverbreitung |

|---|---|---|---|

| Älteres Futhark | 24 | 2.-8. Jahrhundert | Gesamtegermanischer Raum |

| Angelsächsisches Futhorc | 28-33 | 5.-11. Jahrhundert | England |

| Jüngeres Futhark | 16 | 8.-12. Jahrhundert | Skandinavien |

Die kontinuierliche Evolution spiegelt linguistische Entwicklungen wider. Regional spezifische Anpassungen charakterisieren jede Phase.

Laut Forschung zu Runenalphabeten sind etwa 7100 Inschriften erhalten. Die meisten stammen aus Schweden.

Diese Zahlen belegen die intensive Nutzung. Sie zeigen die kulturelle Bedeutung dieser einzigartigen Schriftsysteme.

Die Runenreihe: Eine detaillierte Übersicht

Das ältere Futhark folgt einer strengen Ordnung. Diese Struktur beginnt mit Fehu und endet mit Dagaz. Jedes Zeichen trägt eine doppelte Bedeutung.

Die Runennamen stammen aus verschiedenen germanischen Sprachen. Forscher rekonstruierten sie aus altnordischen und angelsächsischen Quellen. Diese Namen verraten viel über die damalige Lebenswelt.

Fehu steht für mobilen Besitz wie Viehherden. Othala symbolisiert dagegen ererbten Grundbesitz. Diese Unterscheidung zeigt die wirtschaftlichen Verhältnisse.

Uruz verkörpert urtümliche Kraft und Wildheit. Man assoziierte es mit dem mächtigen Auerochsen. Tiwaz ist dem Kriegsgott Týr gewidmet und verspricht Sieg.

Isa bedeutet Eis und Stillstand. Sie symbolisiert sowohl Erstarrung als auch Konzentration. Jera steht für das Jahr und die Ernte – zyklische Zeitabläufe.

| Rune | Lautwert | Bedeutung | Kultureller Hintergrund |

|---|---|---|---|

| Fehu | F | Vieh, Besitz | Mobile Wirtschaftsgüter |

| Uruz | U | Urkraft, Auerochse | Wilde Naturkräfte |

| Thurisaz | TH | Riese, Dorn | Mythologische Wesen |

| Ansuz | A | Signale, Kommunikation | Göttliche Botschaften |

| Tiwaz | T | Krieger, Sieg | Kriegergottheit Týr |

| Isa | I | Eis, Stillstand | Natürliche Elemente |

| Jera | J | Jahr, Ernte | Landwirtschaftliche Zyklen |

| Othala | O | Erbe, Heimstätte | Familiärer Besitz |

Die gesamte Reihe bildet ein komplexes System. Es verbindet praktische Lautwerte mit tiefgründiger Symbolik. Diese Dualität ermöglichte vielfältige Verwendung.

Im 2. Jahrhundert entwickelten germanische Stämme dieses System. Es diente sowohl der Alltagskommunikation als auch rituellen Zwecken. Die feste Ordnung blieb über Jahrhunderte erhalten.

Jedes Zeichen erzählt eine eigene Geschichte. Zusammen ergeben sie ein faszinierendes Bild früherer Kulturen. Ihre Bedeutung reicht weit über simple Buchstaben hinaus.

Materialien und Werkzeuge: Wie wurden Runen geritzt?

Die handwerkliche Seite dieser alten Symbole verrät viel über ihre praktische Anwendung. Die Technik des Ritzen bestimmte maßgeblich ihre charakteristische Form mit überwiegend geraden Linien.

Für die Herstellung nutzten die Menschen verschiedene Materialien. Die Wahl hing oft vom Zweck der Inschrift ab.

Ritzen in Holz, Knochen und Metall

Weiche Materialien wie Holz und Knochen eigneten sich ideal für alltägliche Notizen. Speziell präparierte Stäbchen dienten als Schriftträger.

Die Bryggen-Funde in Bergen belegen diese Praxis. Sie zeigen private Mitteilungen und Handelsnotizen.

Metallgegenstände erforderten besondere Präzision. Waffen, Schmuck und Amulette wurden mit feinen Ritzwerkzeugen bearbeitet.

Moorfunde wie im Thorsberger Moor bewahren seltene Holzinschriften. Feuchtbedingungen konservierten diese empfindlichen Zeugnisse.

Meißeln in Stein: Die Runensteine

Stein meißeln entwickelte sich als spätere Technik. Sie erforderte spezialisiertes Werkzeug und handwerkliches Können.

Diese Runensteine waren von dauerhaftem Charakter. Über 2500 Exemplare sind allein in Schweden erhalten.

Man platzierte sie strategisch an exponierten Orten. Straßenränder und Versammlungsplätze garantierten maximale Sichtbarkeit.

Die Zahl der erhaltenen Denkmäler zeigt ihre Bedeutung während der Wikingerzeit. Sie dienten als Gedächtnis der Gemeinschaft.

Archäologische Experimente belegen: Das Ritzen erforderte Erfahrung. Besonders bei harten Materialien wie Stein war Präzision entscheidend.

Verwendungszwecke: Wo begegneten uns Runen?

Die praktische Anwendung dieser Symbolzeichen zeigt ihre tiefe Verwurzelung im Alltagsleben. Von profanen Notizen bis zu feierlichen Denkmälern – ihre Nutzung war erstaunlich vielfältig.

Alltägliche Kommunikation und Namensnennung

Holzstäbchen aus Bergen belegen private Nachrichten und Einkaufslisten. Selbst Liebesbekundungen fanden ihren Weg in diese Inschriften.

Handwerker signierten ihre Produkte mit persönlichen Namen. Besitzer kennzeichneten so ihr Eigentum. Diese Praxis war im 2. Jahrhundert weit verbreitet.

Gedenksteine und monumentale Inschriften

Über 2500 Denkmäler sind allein in Schweden erhalten. Meist standen sie an Straßenrändern oder Versammlungsplätzen.

Sie ehren verstorbene Familienmitglieder und gefallene Krieger. Monumentale Steine in Haithabu dokumentieren historische Ereignisse.

Auf Schmuck, Waffen und Münzen

Schmuckstücke wie Fibeln trugen schützende Zeichen. Die Formel alu erscheint auf zahlreichen Brakteaten.

Waffeninschriften sollten magischen Schutz im Kampf bieten. Münzen mit diesen Symbolen belegen ihren Gebrauch im Handel.

Grabinschriften hatten eine doppelte Funktion: Ehren der Toten und Schutz der Lebenden. Diese Vielfalt zeigt ihre Bedeutung im täglichen Leben.

Runen und Magie: Die mystische Seite der Zeichen

Archäologische Funde beweisen: Diese Symbole dienten nicht nur der Kommunikation. Ihre magische Verwendung ist durch zahlreiche Inschriften belegt.

Zaubersprüche und Schutzformeln

Die Formel alu erscheint auf Amuletten seit der Völkerwanderungszeit. Sie bedeutet wahrscheinlich „Schutz“ und steht in Verbindung mit Bier.

Gegenstände wurden möglicherweise mit Bier besprengt. So aktivierte man ihre schützenden Kräfte.

LaukaR symbolisiert „Lauch“ oder „Lebenskraut“. Diese Inschrift stand für Fruchtbarkeit und Gedeihen.

Man verwendete sie sogar zur Pferdeheilung. Jede Formel hatte eine spezifische Bedeutung.

Schutz gegen böse Geister und Wiedergänger

In Gräbern sollten diese Zeichen die Toten festhalten. Sie schützten vor Wiedergängern.

Eine Fibel im norwegischen Eikeland-Grab trägt eine klare Botschaft: „Dieser Schmuck ist Schutz gegen Tote“.

Fluchformeln wie þistill mistill kistill schützten Runensteine. Sie sollten Beschädigung oder Diebstahl verhindern.

Die Grenze zwischen Mythos und Wissenschaft

Begriffsrunen nutzten die symbolische Kraft der Namen. Dreifache Isa-Zeichen sollten Fiebergeister besänftigen.

Zahlenmagie ist archäologisch belegt. Inschriften mit dreifachen Symbolen zielten auf Vernichtung böser Mächte.

Die Grenze zur modernen Esoterik ist fließend. Viele heutige Praktiken haben keine historische Basis.

Wissenschaftlich unstrittig ist die kultische Verwendung. Ob man damit wahrsagte, bleibt Spekulation.

Diese magische Seite zeigt: Die Runenschrift war mehr als ein Alphabet. Sie verband praktische Nutzung mit spiritueller Kraft.

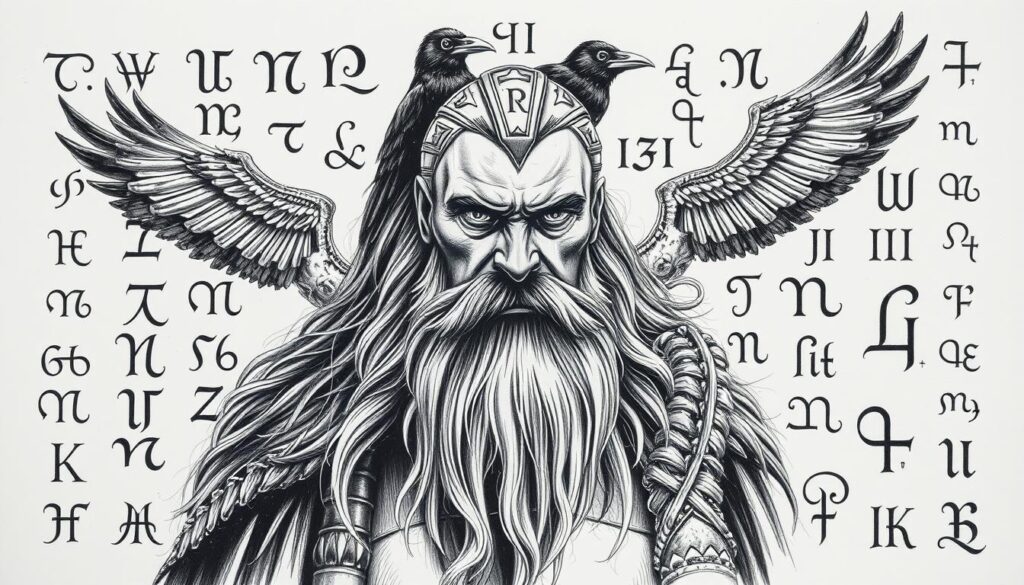

Die nordische Mythologie: Odin und die Runen

Mythologische Überlieferungen verleihen diesen Symbolen eine göttliche Dimension. Die nordischen Götter spielen dabei eine zentrale Rolle in ihrer Entstehungsgeschichte.

Besonders eine Figur ragt hier heraus: Odin als oberster Gott der Weisheit und Magie. Ihm wird die Entdeckung der geheimen Zeichen zugeschrieben.

Odin am Weltenbaum Yggdrasil

Der Schlüsselmythos spielt sich am Weltenbaum Yggdrasil ab. Hier opfert sich Odin selbst, um das Wissen zu erlangen.

Neun Nächte hängt er verwundet am Baum. Ohne Nahrung und Wasser erduldet er extremes Leiden.

Diese dramatische Szene beschreibt das Runenlied in der Hávamál. Es handelt sich um Strophen 138-146 der berühmten Dichtung.

Der Text überliefert eine ergreifende Beschreibung:

„Ich weiß, dass ich hing am windigen Baum, neun lange Nächte, vom Speer verwundet, dem Odin geweiht, ich selber mir selbst… da neigt‘ ich mich nieder auf Runen sinnend, lernte sie seufzend, fiel endlich zur Erde.“

Dieser Akt der Selbstopferung unterstreicht den esoterischen Charakter. Wissen wird durch Leiden errungen, nicht durch einfaches Lernen.

Das Runenlied (Rúnatal) in der Hávamál

Das Rúnatal bildet einen Kernbestandteil der mythologischen Überlieferung. Es beschreibt detailliert Odins Initiation.

Die gewonnenen Runen werden als „Hauptlieder neun“ bezeichnet. Odin lernte sie vom weisen Sohn Bölthorns.

Diese Formulierung deutet auf schamanistische Traditionen hin. Der Mythos betont die göttliche Herkunft (reginkunnr) der Symbole.

Archäologische Funde belegen diese divine Attribution. Der Runenstein von Noleby erwähnt ebenfalls die göttliche Abstammung.

Diese mythologische Verankerung unterschied die Runenschrift von profanen Schriftsystemen. Sie legitimierte ihre magische Verwendung über Jahrhunderte.

Die historische Realität ihrer Entstehung bleibt zwar unklar. Doch der Odin-Mythos prägte nachhaltig die kulturelle Wahrnehmung.

Er reflektiert Odins Funktion als Gott der Weisheit, Magie und Dichtkunst. Diese Vielseitigkeit zeigt sich in der komplexen Bedeutung jedes einzelnen Zeichens.

Bedeutende Runenfunde: Von Haithabu bis zum Kalleby-Stein

Archäologische Entdeckungen geben uns direkten Einblick in die Vergangenheit. Sie zeigen, wie Menschen diese Symbole wirklich nutzten. Jeder Fund erzählt eine eigene Geschichte.

Die Runensteine von Haithabu

Haithabu war ein wichtiger Handelsplatz der Wikingerzeit. Hier fand man vier besondere Gedenksteine. Der berühmte Sigtryggstein ist der größte davon.

Königin Asfrid ehrt darauf ihren Sohn Sigtrygg. Interessant: Die Inschrift verwendet schwedische Zeichen. Das zeigt politische Verbindungen.

Ein zweiter, kleinerer Stein hat fast denselben Text. Man entdeckte ihn im Fundament von Schloss Gottorf. Das beweist spätere Wiederverwendung.

Der Schleswiger Dom-Stein gedenkt eines Mannes. Er starb in England mit dem Namen „Skia“. Solche Funde belegen internationale Kontakte.

Der Kalleby-Stein und seine rätselhafte Inschrift

Dieser Stein aus dem 4. Jahrhundert wurde um 1800 entdeckt. Seine Botschaft bleibt mysteriös. Experten diskutieren verschiedene Deutungen.

Manche sehen einen Fluch in den Zeichen. Andere vermuten eine Gedenkinschrift. Das ältere Futhark macht die Lesung schwierig.

Die Bedeutung mancher Buchstaben ist unklar. Das zeigt die Herausforderung der Forschung. Jede Interpretation bleibt vorläufig.

Der älteste Runenstein vom Tyrifjord

2021 gab es eine Sensation in Norwegen. Forscher fanden einen extrem alten Stein. Seine Datierung: 1.-250 n. Chr.

Dies könnte der älteste bekannte Fund sein. Er verschiebt unsere Zeitlinie. Die Runenschrift ist älter als gedacht.

Die Entdeckung revolutioniert die Wissenschaft. Sie wirft neues Licht auf die Entstehung. Frühe Stämme nutzten diese Symbole schon sehr früh.

| Fundort | Zeitpunkt | Besonderheit | Kulturelle Bedeutung |

|---|---|---|---|

| Haithabu | Wikingerzeit | Vier Gedenksteine | Handelsbeziehungen |

| Kalleby | 4. Jahrhundert | Rätselhafte Inschrift | Magische Verwendung |

| Tyrifjord | 1.-250 n. Chr. | Ältester bekannter Stein | Ursprungsforschung |

Diese Entdeckungen zeigen geographische Verbreitung. Sie decken viele Jahrhunderte ab. Jeder Fund hat seinen eigenen Wert.

Moorfunde wie im Thorsberger Moor konservieren Holz und Knochen. Steine überdauern die Zeit besser. Beide geben uns wertvolle Einblicke.

Die Inschriften erzählen von sozialem Leben. Sie berichten von Handelsrouten. Und sie dokumentieren historische Ereignisse.

Diese Zeugnisse sind kein totes Erbe. Sie leben weiter als Fenster in vergangene Welten. Ihre Erforschung geht immer weiter.

Runen heute: Moderne Bedeutung und Wiederentdeckung

Die faszinierende Reise dieser alten Symbole reicht bis in unsere Gegenwart. Sie überbrücken Jahrtausende und verbinden Vergangenheit mit modernen Interpretationen.

Runen in der Esoterik und Neopaganismus

Seit dem späten 20. Jahrhundert erleben diese Zeichen eine bemerkenswerte Renaissance. Neue spirituelle Bewegungen entdeckten ihre symbolische Kraft für sich.

Im germanischen Neuheidentum finden sie rituale Verwendung. Man nutzt sie für Meditation und symbolische Deutungen. Kommerzielle Sets und Handbücher florieren auf diesem Markt.

Diese moderne Praxis basiert oft auf reinterpretierten Traditionen. Historische Authentizität tritt dabei manchmal in den Hintergrund. Die ursprüngliche Bedeutung wird häufig erweitert oder verändert.

Kulturelles Erbe und wissenschaftliche Runologie

Parallel zur esoterischen Nutzung blüht die wissenschaftliche Forschung. Die Runologie analysiert Inschriften mit modernen Methoden.

Klaus Düwels Standardwerk „Runenkunde“ dokumentiert den aktuellen Forschungsstand. Neue Entdeckungen wie der Tyrifjord-Stein revolutionieren etablierte Chronologien.

In Schwedens Region Dalarna überdauerten praktische Anwendungen bis ins 20. Jahrhundert. Bauern nutzten Runenkalender für landwirtschaftliche Planungen.

Museen wie das Wikinger Museum Haithabu bewahren dieses Erbe. Sie präsentieren Funde im historischen Kontext für Bildung und Forschung.

Die digitale Revolution unterstützt diese Arbeit entscheidend. Online-Datenbanken ermöglichen globalen Zugang zu tausenden Inschriften. Linguisten analysieren Texte für Erkenntnisse über frühe germanische Dialekte.

Popkulturelle Adaptionen in Fantasy und Games verbreiten diese Symbole weiter. Allerdings oft stark stilisiert und ahistorisch.

Die Spannung zwischen esoterischer Aneignung und wissenschaftlicher Erforschung charakterisiert die moderne Rezeption. Beide Seiten tragen zur anhaltenden Faszination bei.

Fazit: Das Vermächtnis der Runen

Diese faszinierenden Symbole verbinden zwei Welten: historische Forschung und moderne Inspiration. Sie überbrücken Jahrhunderte mit ihrer doppelten Bedeutung als Schriftzeichen und Kulturgut.

Ihre Verwendung reichte von alltäglichen Inschriften auf Holz bis zu monumentalen Steindenkmälern. Jedes Zeichen trug nicht nur einen Lautwert, sondern auch einen ganzen Begriff.

Die Runenschrift entwickelte sich vom älteren Futhark zum reduzierten jüngeren System. Neue Funde wie der Tyrifjord-Stein verändern ständig unser Verständnis ihrer Entstehung.

Heute leben diese Runen weiter in Wissenschaft und Esoterik. Sie bleiben Fenster in eine vergangene Welt voller Symbolkraft und kultureller Tiefe.